プロローグ:偶然が必然に変わる瞬間

新幹線にするか、飛行機にするか。

2025年8月11日の東京から宮崎への帰路をどうするか、私は直前までスマホの画面を見つめ、迷っていた。

料金は大差ない。移動が大好きな私にとって、どちらでもいいはずだ。

でもその日、胸の奥で微かに響く声があった。

――飛行機だ。

理屈も理由もない。ただ、これまでの人生で何度もその「声」に従ってきた経験がある。

その度に、不思議なくらい物事がスムーズに運び、思いもよらない出来事が起こってきた。

結局、私は飛行機を選んだ。

搭乗ゲートをくぐった瞬間、心が躍った。そこに待っていたのは、ずっと乗りたかった機材だった。

磨かれた機体が朝の光を受けて、柔らかく輝いている。

離陸時の低い唸り、滑らかな加速、ふっと体が浮く感覚――どれもが格別だった。

しかし、この選択の意味を知ったのは、宮崎の空港に降り立ったあとだった。

ニュースで流れてきたのは、大雨による交通機関の乱れ。

もし新幹線を選んでいたら、博多から宮崎への高速バスが終日運休で、私はその日の内に帰宅できなかっただろう。

偶然? いや、私にとっては必然だ。

こういう瞬間が、私の人生には何度も訪れている。

行き先を決めた時、ふと立ち寄った場所で出会いが生まれ、気づけば後の人生を左右する出来事につながっていた。

理屈では説明できないが、確信がある。

これは「運がいい」という単純な話ではない。

直感に従うことで、偶然を必然に変える――

それが、私の人生を形作ってきた大きな力なのだ。

そして今、この文章を読んでいるあなたとの出会いも、もしかしたらその必然のひとつかもしれない。

第1章:感覚で生きた少年時代

私の記憶の中で、幼少期は霧がかかったように断片的だ。

だが、その断片は妙に鮮明で、今の自分の原型を作っている。

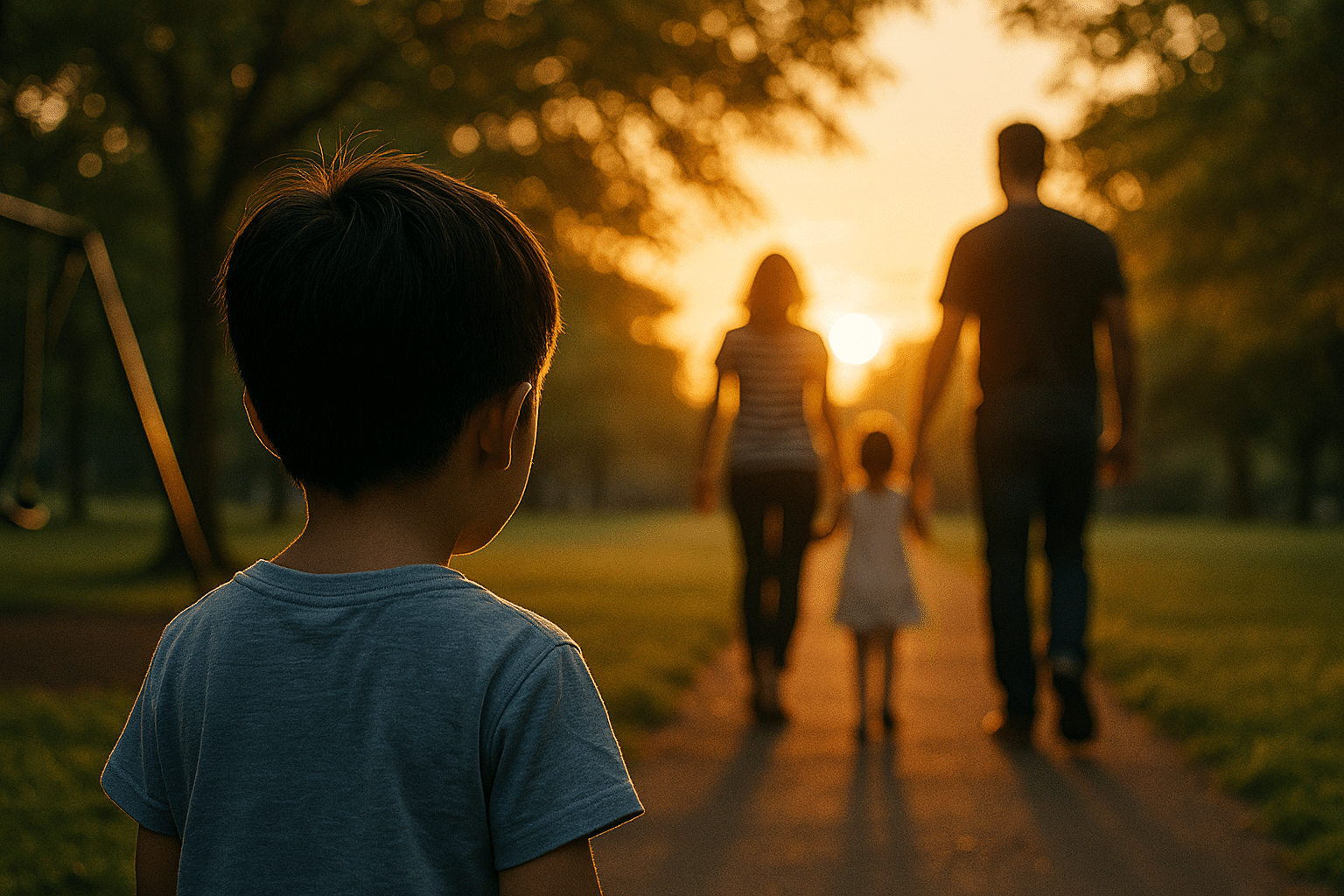

小学校低学年の頃、繰り返し見る夢があった。

近所の公園。柔らかい夕暮れの光の中、家族と手をつなぎながら歩いている。

笑い声や、遠くのブランコの軋む音まで覚えている。

しかし次の瞬間、光景が一変する。

気がつくと、家族全員が木の幹にシールのように貼り付いているのだ。

そこには動きも声もなく、ただ私だけが地面に立っている。

子どもながらに、「自分は他の人とは少し違う存在なのかもしれない」と感じた。

言葉にならないけれど、その感覚は胸の奥に静かに沈殿し、消えることはなかった。

学校でも、その感覚を裏付けるような出来事があった。

小学校2年のある日、教室は騒然としていた。

担任が怒り、帰りの会を中止にした。

クラス中の子が落ち着かない中、私はなぜか席を立たずにじっと座っていた。

やがて担任が言った。

「一人だけ、ちゃんとしていました」

その瞬間、クラスの視線が一斉に私に向いた。

胸の奥に誇らしさと少しの優越感がこみ上げ、同時に「やっぱり自分は他と違う」とおぼろげながらに感じていた。

4年生の時、夜空への憧れから、自宅の部屋にプラネタリウムを作った。

黒いビニール袋に穴を開け、懐中電灯を当てると、天井に星々が瞬く。

私はその完成度を担任に見せたくなり、わざわざ家に招いた。

部屋の灯りを消し、天井を見上げた瞬間の先生の驚きと感嘆の表情――

あれが、私の中の「人を感動させたい」という欲求の芽生えだった。

そして今思い返すと、この頃からすでに、直感がひらめいた瞬間には強引にでも行動する性格があった。

何かを「やりたい」と思ったら、手段は後から考えればいい。

その衝動は、後の人生でも何度も大きな扉を開くことになる。

子ども時代の私は、ただの「少し変わった少年」だったのかもしれない。

だが、自分でも気づかぬうちに、偶然を必然に変えるための感覚を研ぎ澄ませていたのだ。

第2章:直感が導く進路

中学3年の春、進路希望調査の紙を前に、私はしばらくペンを止めていた。

母は「普通科に行きなさい」と言っていた。

周りの友人もほとんどがその道を選んでいた。

だが、私は胸の奥のざわめきを無視できなかった。

――工業高校だ。

理由は明確ではない。ただ、小さい頃から父がパソコンを扱う姿を見て育ち、無意識にその世界に惹かれていた。

普通科に進む未来は、自分の中でどうしても色あせて見えた。

母の反対を押し切り、私は電子科への進学を決めた。

「そんなところに行って将来どうするの?」という周囲の声もあったが、直感は揺るがなかった。

高校時代は、資格試験を受けまくった。

将来必ず役に立つと信じ、膨大な参考書を机に積み上げ、黙々と勉強した。

…もっとも、社会に出てその資格を使ったことは一度もないのだが。

それでも、当時の私は「未来の自分を準備する」という意識だけで突き進んでいた。

さらに、この頃にアマチュア無線免許を取得。

理由は単純だった――海外の人と話してみたかったのだ。

当時は携帯電話もなく、国際電話は高額だったが、私は家の電話からアメリカのペンフレンドに直接かけ、つたない英語で5分間会話した。

受話器を置いた時の達成感と、自分が世界につながった感覚は、今でも鮮やかに残っている。

大学進学のきっかけもまた、偶然に見える必然だった。

工業高校だったため、ほとんどの同級生が就職する中、運よく工業系大学の指定校推薦を得られた。

生まれて初めて実家を離れ、鹿児島での寮生活が始まった。

1年目は二人部屋。プライドが邪魔をして同室者とうまく打ち解けられなかったが、相手が大人の対応をしてくれたおかげで、大きなトラブルもなく過ごせた。

やがて私は、近くのプールに毎日のように通うようになった。

「もっと男らしい体格になりたい」という衝動からだったが、張り切りすぎて肩を壊し、通う頻度は減った。

それでも、やってみたいと思ったら即行動する癖はここでも健在だった。

大学時代のハイライトの一つが、初めての海外旅行だ。

目的地はアメリカ・ロサンゼルス。航空券と初日のホテルだけが決まったフリープランで、スマホも翻訳アプリもない時代だった。

憧れだったビバリーヒルズの高級ホテル(映画『プリティ・ウーマン』の舞台)に、当時の自分には高額すぎる約4万5千円を払って一泊した。

タクシーに一人で乗り、偶然出会ったUCLAの学生の車でホテルまで送ってもらった。

今思えば危なっかしい行動ばかりだが、不思議と怖さは一切なかった。

この頃からすでに、私の中には「道は自分で決める」「直感は裏切らない」という確信が芽生えていたのだと思う。

周囲の常識や安全策よりも、自分の感覚を信じる――それが、私の選択の基準になり始めていた。

第3章:逆境と直感の選択

大学を卒業し、私は派遣会社に就職して小田原に赴任した。

初めての職場は薬品(劇物)を扱う現場だった。

派遣という立場上、当時の衛生管理は十分ではなく、何度もヒヤリとする場面があった。

真面目な性格もあって、私は「もし間違えたらどうしよう」という不安にとらわれるようになった。

やがて、それは日常生活にまで影を落とし、強迫性障害と診断された。

病院で処方された薬を手に、帰り道を歩いていたとき――胸の奥から声がした。

「これは飲まない方がいい」

なぜそう思ったのか、自分でも説明できない。

だが、その感覚に従い、その日のうちに薬をすべてトイレに流した。

今振り返れば、あれが大きな分岐点だった。

もし薬に頼っていたら、克服までに何年もかかっていたかもしれない。

結果的に、10ヶ月で症状は消えた。

そしてこの経験が、約20年後に「予祝」や潜在意識活用へとつながっていく。

同じ頃、足に違和感を覚えて検査入院した。

医師から告げられた診断は「難病」。

普通ならショックで打ちのめされる場面だろう。

しかし不思議なことに、その瞬間、私は絶望を感じなかった。

「絶対に治る」――なぜか根拠のない確信が心の奥底にあった。

派遣先は数社を経験し、その中で横浜に住む機会もあった。

街を歩くだけで刺激を受ける日々だったが、人生の浮き沈みは容赦なく訪れる。

二度目の「デート商法」に引っかかった。

そして金融事故。

信用情報に傷がつき、その影響は今でも尾を引いている。

都会での生活に限界を感じ、27歳で帰省。

そこから30代半ばまでに15回の転職を繰り返した。

会社員という枠に自分が収まらないことは、この頃からうすうす感じていた。

だが、奇妙なことに、そんな逆境の中でも私は折れなかった。

むしろ「ここから何を学ぶべきか」と考える自分がいた。

病気や失敗、借金でさえも、どこかで「これは後で武器になる」と思っていたのだ。

今思えば、この時期に培われたのは、直感だけではなく「逆境を経験値に変える力」だったのかもしれない。

第4章:独立と潜在意識の出会い

34歳のとき、私はついに会社員生活に終止符を打ち、初めての起業に踏み切った。

ビジネスの経験も、人脈も、十分な資金もなかったが、「会社に縛られない生き方をしたい」という思いがすべてに勝っていた。

売上はほとんど上がらなかった。

それでも実家暮らしだったため、何とか生活は成り立った。

「普通ならとっくにやめているだろう」という状態でも4年間続けられたのは、根拠のない自信と、偶然に見える必然の出会いがあったからだ。

その一つが、地元の先輩経営者から誘われたフィリピン旅行だった。

リゾートの華やかさと、街に広がる貧困のコントラスト。

生々しい現実が、私の価値観を揺さぶった。

「もっと自由になりたい」という欲求は、ここでさらに強まった。

しかし現実は甘くない。

ビジネスは鳴かず飛ばずで、やがて生活のために別の道を模索し始めた。

38歳のとき、「就労支援施設」に出会う。

最初は利用者として通い、その後職員となった。

4年間で見たのは、障害者福祉業界の美しい理想と、目を背けたくなるような現実の両方だった。

他の利用者と自分が根本的に違うことは、最初から分かっていた。

私には「もう一度独立する」という確固たる目的があったからだ。

周囲から見れば、プライドが強すぎる人間に映っていたかもしれない。

だがそのプライドが、私を次のステージへと押し出す原動力になった。

そして、この時期に私は「潜在意識の活用法」に出会った。

きっかけは本やセミナーだったが、その内容は雷に打たれたように衝撃的だった。

自分の思考や感情が未来を形づくる――そんな話を、これまでの人生経験と照らし合わせたとき、あまりにも多くの点が線でつながった。

「これは自分の武器になる」

そう直感した。

そして、この学びは、やがて多くの人の人生に変化をもたらす仕事へとつながっていく。

第5章:SNSと世界への扉

X(旧Twitter)を本格的に運用し始めたのは、ただの思いつきではなかった。

何かを発信したいという衝動と、「自分の世界を広げたい」という強い願いがあったからだ。

3日坊主の自分が、Xだけは続いた。

気づけば、5年半以上、日数にして2,000日を超えている。

その結果、2年でフォロワー1万人を突破し、やがて3万人を超えるほどの広がりを見せた。

このSNSのつながりは、オンラインの枠を超えて広がっていった。

オフ会や講演会を通じて、タイ、ドバイ、香港、マレーシアなどへ足を運ぶきっかけをくれた。

しかも不思議なことに、行き先や会うべき人は、事前に直感で「ここだ」とわかる。

恐怖心よりもワクワクが勝っていた。

そんな中で、2019年7月、初めて「予祝セミナー」を大分で開催した。

平日の午前中、参加者はお客さん1名、主催者1名、講師1名という伝説的な少人数。

しかし、この小さな一歩が「勢い講演会」という新たな企画を生み、

宮崎で20回以上開催、平均20名を集めるイベントへと育っていった。

さらに懇親会を売りにし始めたことで、参加率は常に50%を超え、

「人が集まる理由と場所さえあればコミュニティは自然と盛り上がる」という確信を得た。

そして、この流れが一つの大きな節目を作った。

――サンクチュアリ出版での講演会。

あの日、東京の会場に足を踏み入れた瞬間、空気が違っていた。

SNSで繋がっていた人たちがリアルに集まり、私の話を聞くために時間を使ってくれている。

ほぼ満席の会場、前のめりな姿勢、真剣にうなずく表情。

「自分の発信が、ここまで届くようになったのか」

その実感が胸を満たすと同時に、SNSは単なるツールではなく、

“世界への扉”そのものだと確信した。

だが、この広がりの中で、大きな挑戦もあった。

2025年3月、平均単価50万円の潜在意識講座ローンチに挑戦。

全力で準備したものの、結果はまさかの売上ゼロ。

しかし、この失敗は痛みだけでは終わらなかった。

「自分に合わないマーケティングを無理にやらない」という決断ができ、それまでのやり方をすべてリセットする覚悟が生まれたのだ。

そして、再び自分の強みを活かす形へと舵を切った。

この方向転換が、次に訪れる“奇跡を引き寄せる日常”への序章になっていく。

第6章:奇跡を引き寄せる日常

2025年4月中旬。私は、自分の潜在意識の力をもっと確かめたくなった。そこで決めたチャレンジは――「イメージングだけで臨時収入を得る」。

やることはシンプルだった。日々の中で、手に入れたい金額や場面を鮮明にイメージし、その感覚を全身で味わう。「もしそうなったら嬉しい」という軽やかな気持ちを持ちながら。

最初の成果は、わずか2週間後に訪れた。合計で約16万円の臨時収入。思わず笑ってしまうほど、イメージした通りの形でお金が流れ込んできた。

さらに7月31日、全く想定していなかったルートから30万円が思いがけず手元に舞い込んできた。この資金で、直近のイベント参加が可能になった。まさに「タイミングまで完璧な引き寄せ」だった。

またこの頃、同じコミュニティに属する女友人が東京で行われる「レッドカーペット」イベントに参加することになった。

私は3ヶ月間、一緒にジムに通い、体作りだけでなくメンタル面でも支え続けた。

そして迎えた本番、彼女は堂々とレッドカーペットを歩き切った。

その瞬間、サポートする喜びと、人の人生の節目に寄り添えることの尊さを深く感じた。

東京からの帰路でも直感は冴えていた。新幹線にするか飛行機にするか迷った末、直前になって飛行機を選択。結果、乗りたかった機材・B787-9に乗ることができた。しかも、新幹線を選んでいたら、博多から宮崎への高速バスが大雨で終日運休。その情報を知ったのは、宮崎に帰ってからだった。

また、福岡で友人の出版記念講演会スタッフとして参加した夜、懇親会の帰りにふらりと立ち寄ったパブ。そこは、偶然にも店長の勤務最終日で、翌日から別店舗へ異動するという節目の夜だった。不思議なことに、私はこうした「節目のタイミング」に居合わせることが多い。

偶然に見える出来事が、すべて「最適なタイミング」で訪れる。それは、潜在意識を使いこなすほどに自然なことになっていった。

私にとっての奇跡は、もはや特別な日だけのものではない。それは、日常の中に当たり前のように存在している。

第7章:これからの物語

振り返れば、私の人生はいつも「感覚」と「直感」によって動いてきた。

子どもの頃から感じていた“人と違う感覚”、その瞬間にしかない流れを逃さない行動力、そして、偶然に見える出来事を必然に変える不思議な運の巡り合わせ。

それらは、ただの運や偶然ではなく、潜在意識と感覚を信じてきた結果だ。

私は今、この力をさらに磨き、より多くの人に伝えていきたいと思っている。

なぜなら、私が体験してきたことは、誰にでも起こり得ることだからだ。

特別な才能や環境は必要ない。

必要なのは「信じること」と「動くこと」、そしてそのタイミングを感じ取る心だけだ。

SNSやセミナー、1対1のセッションを通じて、私は数多くの出会いを得てきた。

その中で感じるのは、人は誰でも「本来の自分の力」を思い出す瞬間があるということ。

その瞬間こそが、人生の流れを劇的に変えるきっかけになる。

これからの私は、さらに多くの人がその瞬間に出会えるような場を作っていく。

そのために、今までの経験も失敗もすべて材料にして、新しい挑戦を形にしていくつもりだ。

もしあなたが今、何かのタイミングに迷っていたり、

動き出すきっかけを探しているのなら、

もしかするとこの文章に出会ったこと自体が、そのサインかもしれない。

未来は、いつも今この瞬間から変えられる。

私たちは、偶然に見える必然の中で生きているのだから。